日本最古の歴史書であり、神話・伝説・歴史がまとめられた書物『古事記』を、現役の高校教師が分かりやすく紐解くシリーズ記事。第二回の記事ではイザナギとイザナミの国生み・神生みのストーリーをお届けいたしました。今回はアマテラスとスサノオが主役となり、古事記の中でも特に人気のある「天岩戸隠れ」と「ヤマタノオロチ退治」の物語をお届けします。これらの物語から読み取れるメッセージを含めて、解説していきたいと思います。

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

日本人の中にある「穢れ」と「清め」の意識

1. 三貴子の誕生

黄泉の国からなんとか逃げ帰ったイザナギは、筑紫の国の日向(現在の宮崎県)へ向かいました。

「なんとも恐ろしくけがらわしい世界だった。私の体はすっかりと汚れてしまった」

そう言いながら、イザナギは川へ飛び込み、自らの体をきれいに洗い流しました。(このように汚れを落とす行為を「お清め(okiyome)」と言います)すると、イザナギの体にまとわりついていた黄泉の国の穢れ(けがれ)が、災いの神となって次々と生み出されていきました。

次にイザナギが左の目を洗うと、あたり一面が光に包まれ、一柱の女神アマテラスが誕生しました。

さらに、右の目を洗うと月の神ツクヨミが、鼻を洗うと荒々しく力に満ち溢れたスサノオが誕生しました。

アマテラス、ツクヨミ、スサノオは三貴子と呼ばれ、特にアマテラスとスサノオは古事記の上巻において主役となる神々となります。

「これまでたくさんの神々を生み出してきたが、この3柱は特別に輝いている」

黄泉の国ではイザナミとの別れもあり、本当につらい思いをしました。しかし、お清めを通して特別な神々を生むことができたことに、イザナギは大きな喜びを感じていました。

「アマテラスよ、お前は高天原(たかまがはら)に行って天界を治めなさい。ツクヨミよ、お前は夜の世界を治めなさい。

スサノオよ、お前は大海原を治めなさい」

そう命じると、イザナギはほっと一息つきました。大きな仕事を成し遂げた後の、深い深いため息でした。

三貴子誕生のストーリーの注目ポイント

日本人は、「穢れ」と「お清め」の意識を持って生活しています。

穢れ(kegare)とは、精神的にも肉体的にもパワーダウンしている状態で、日本語の「気が枯れる」(ke ga kareru、元気が枯渇している意味)」という言葉にも似ています。このような時に「怪我」(kega、けがの意味)をしやすい、とも言われています。穢れをはらい、清めることで私たちは元の状態に戻れると考えています。「元」(moto、元という意味)の「気」(ki、気の意味)が戻ってくることが、「元気」(genki、元気の意味)の語源となっています。現在においても私たち日本人は、人生の節目に神社でお祓いをしてもらうことで、悪いエネルギーを追い払い、良いエネルギーを取り込むことを行っています。

また、日本では神社を訪れた際に、手を洗い、口をすすいでから鳥居をくぐります。これも一つのお清めになります。心と体の状態を美しく保つことで、神様と対面する準備をしているのです。

アマテラスの天岩戸隠れ

1. スサノオの苦悩

イザナミは、アマテラスに高天原を、ツクヨミに月の世界を、スサノオに大海原をおさめることを命じました。それにも関わらず、スサノオだけはいつまで経っても涙を流し、大暴れをしていました。

イザナギは尋ねました。

「スサノオ、お前はなぜ仕事を放り出しているのだ」

するとスサノオは、

「お母さん(イザナミ)に会いたい。黄泉の国に行ってお母さんと暮らしたい」と、ますます涙を流しています。イザナギはすっかりあきれ果ててしまい、スサノオを大海原から追放しました。

これ以降、治める者のいなくなった海は荒れてしまうことになったと伝えられています。

イザナギから追放されたスサノオは、黄泉の国に向かう前に、姉のアマテラスにお別れのあいさつをしようと高天原を訪れました。こうしてスサノオは高天原でしばらく暮らすことになりました。

ある日のこと、突然スサノオの暴走が始まりました。

スサノオはまず、田んぼのあぜ道を踏みこみ、ぐちゃぐちゃに壊しました。また、神聖な御殿の周辺に自らの糞尿をまき散らしました。

アマテラスは最初、スサノオをかばいました。

「スサノオにも何か考えがあるのかもしれません。もう少し様子を見てあげましょう」

しかしスサノオの行動は、日ごとにエスカレートしていきました。

あるとき、スサノオは神聖な機織り小屋の屋根を壊し、上から暴れ馬を落としました。

これが原因となり、機織りをしていた一柱の神が亡くなってしまいました。

アマテラスは姉としての責任を強く感じ、天岩戸(あまのいわと)と呼ばれる洞窟に入り、中から戸をふさいで閉じこもってしまいました。

2. 世界が闇に包まれる

太陽神アマテラスが洞窟に引きこもったことで、世界が暗闇に包まれました。

この非常事態に高天原の神々は集まり、アマラテスを洞窟から引っ張り出すための話し合いをしました。

知恵の神であるオモイカネがアイデアを出しました。

「私に考えがあります。今こそわたしたち神々が、皆で宴会を開くのです」

オモイカネはそれぞれの神に役割を与えていきました。作戦は次のようなものでした。

「天岩戸の前で神々が集まり、歌って踊るのです。私たちが全力で楽しむことで、アマテラスが気になって顔を出すでしょう。その時に、力の神アメノタヂカラオがアマテラスを捕まえて引っ張り出し、そして洞窟をふさぐのです。それと鏡も用意しておきなさい」

作戦が実行されました。まず、芸能の神アマノウズメが踊りを始めます。

その踊りの身振り手振りが大変おかしく、あまりに激しい動きのため、ついには衣装もはだけて乳房が丸見えになるほどでした。これを見た神々は皆大笑いをしました。

アマテラスは、洞窟の中から神々の笑い声を聞いていました。

「私が洞窟に隠れ、世界は闇に包まれているはずなのに、どうして神々はこのように盛り上がっているのだろうか」

アマテラスはふさいだ岩を少しだけ開けると、中から声をかけました。

「お前達は、いったい何を騒いでいるのだ」

「太陽の神アマテラス様よりも、さらに尊い神がいらっしゃったのです」

「私よりも尊い神だと。どのような者だ?」

「はい、こちらに」

と鏡をアマテラスに向けました。鏡にはアマテラス自身の顔が写っています。

「これは………………、私ではないか!」

と言うか言わないかのうちに、力の神タヂカラオがアマテラスの手をとり、洞窟から引っぱり出すと、すぐさま天岩戸にしめ縄をはり、二度と戻れないようにしました。これによって一件落着です。

世界は再び光に包まれ、神々は一安心です。

しかし、スサノオが起こした行動は、決して許されるものではありませんでした。

スサノオは、ついには高天原からも追放されることとなりました。

アマテラスの天岩戸隠れのストーリーの注目ポイント

アマテラスの天岩戸隠れの物語が伝えようとしているメッセージについては、様々な解釈がされています。ひとつには、世界が闇に包まれた出来事が、ある日の皆既日食を象徴しているというものです。古代の日本では、太陽や星を使った占いによって政治が行われており、生命の象徴である太陽が隠れるという皆既日食は、非常に縁起の悪い出来事であったと考えられていたようです。

また、別の見方もあります。それは、アマテラスが洞窟に一度隠れてしまう行為=「死」であり、再び洞窟から出てくる行為=「生」であると捉えるものです。すなわち英雄は、死から何度も生還し生まれ変わることで、生死の危機を乗り越えていく神聖な存在であることを伝えているという説です。天岩戸隠れ以前のアマテラスは、スサノオに振り回され、すっかりと自信を失っていました。

しかし、天岩戸から出てきたことで、太陽神として、また古事記における最高神としての権威と自信を取り戻し、日本を治める覚悟を決めたことを象徴しているのだとも言われています。

縁のある土地

天岩戸神社(あまのいわとじんじゃ)

宮崎県西臼杵郡高千穂町にある。天岩戸隠れの際に、アマテラスが隠れた洞窟を御神体とする神社。

天安河原(あまのやすのかわら)

宮崎県西臼杵郡高千穂町にある。アマテラスを洞窟から引っ張り出す作戦をオモイカネと神々が考えたとされる場所。

スサノオのヤマタノオロチ退治

1. スサノオの活躍

父イザナミからは大海原を、姉アマテラスからは高天原を追放され、居場所を失ったスサノオは、葦原中国(あしはらのなかつくに)の出雲の地(現在の島根県)へ降り立ちました。ふと立ち寄った村で、スサノオは人影を見つけました。老夫婦が乙女をはさんで泣き崩れています。乙女の名前はクシナダヒメと言いました。

「お前たちは、なぜそのように泣いているのだ」

「実は、私どもには8人の娘がいたのですが、山の奥からヤマタノオロチがやってきて、毎年一柱ずつ娘を食い殺していくのです。とうとうこの娘だけになってしまいました。そして、今年も間もなくやってくる頃となりました。だから泣いていたのです」

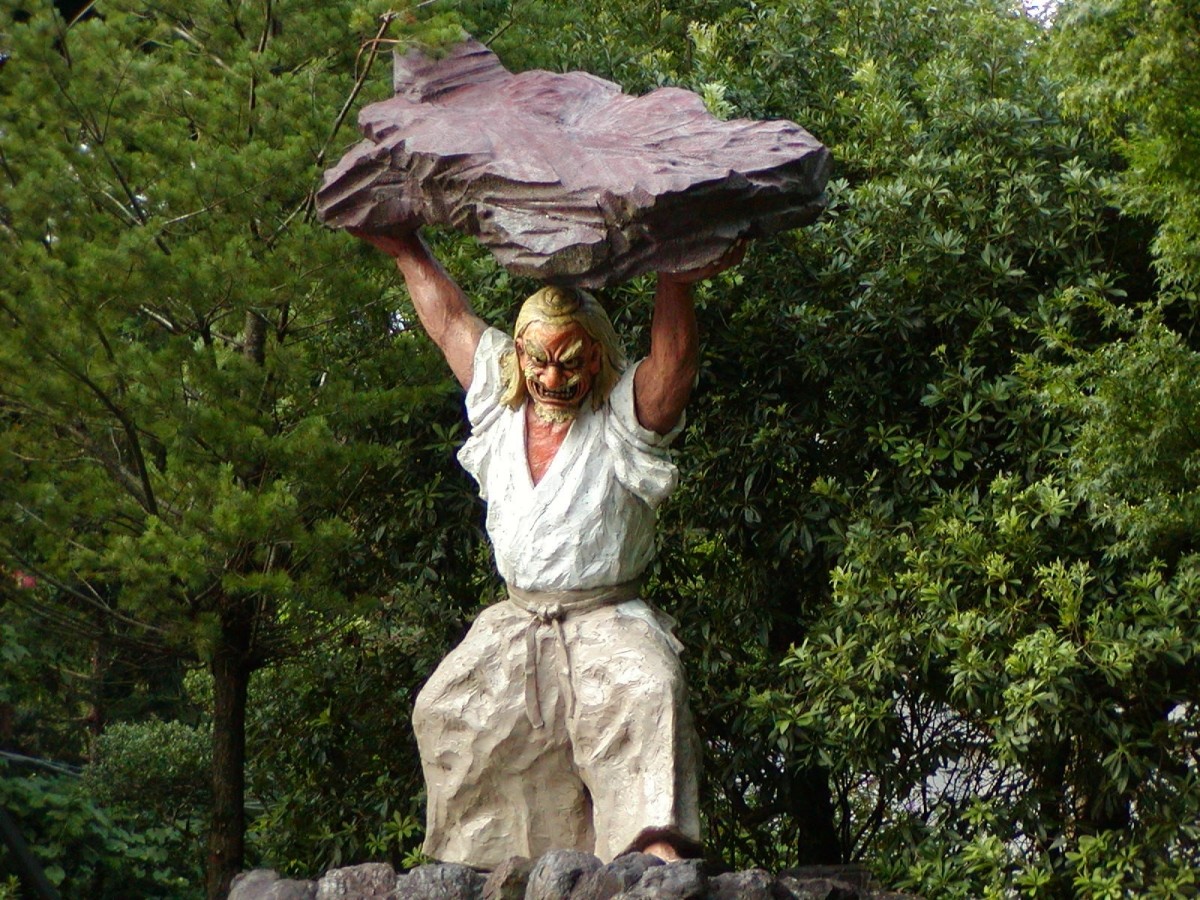

ヤマタノオロチとは、1つの身体に8つの頭、8つの尾がついている巨大な化け物です。

スサノオは、この化け物を退治する代わりにクシナダヒメと結婚させてほしいと頼みました。

退治の方法は独特なものでした。まずは濃度が高く、香りのいいお酒を樽に8つ用意し、8つの頭それぞれにお酒を飲ませます。そしてヤマタノオロチを酔わせたところで、スサノオが自慢の剣で首を切り落としていくという方法です。

2. 草薙の剣を手に入れる

スサノオのこの作戦は見事成功しました。ヤマタノオロチはお酒を一気飲み干すと、すぐに酔い潰れ、いびきをかいて眠り始めました。その隙に、スサノオはヤマタノオロチの首を切り落としていきます。

切っている最中で、かちりと音がして、自慢の剣の刃がこぼれました。

「ヤマタノオロチの体の中に、ものすごく硬い何かがあるようだ」

見ると、そこには切れ味の鋭い、氷のような剣が入っていました。

「これまで見たこともないほど、なんと美しい剣だろう」

スサノオは、この剣をアマテラスに贈ることにしました。かつて高天原で迷惑をかけたことに対する、罪滅ぼしの気持ちだったのかもしれません。

これが後に「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」と呼ばれる、天皇家が代々引き継いでいく「三種の神器」の1つとなりました。

こうしてヤマタノオロチを退治し、クシナダヒメと結婚したスサノオは、出雲に御殿を建て、新しい暮らしを始めました。この地では古来より砂鉄が多く取れ、自然の美しい土地でした。クシナダヒメと始めた出雲での生活は、荒んだスサノオの心を癒やしてくれるものとなりました。

スサノオのヤマタノオロチ退治のストーリーの読み取りポイント

島根県にある出雲地方は、古事記における重要な場所のひとつであり、多くの謎に包まれています。古事記が成立する以前、出雲では蛇のような形をした山を神に見立てて、そこから流れる水を使って稲作をし、豊作を祈り祭壇にお酒を奉納していたのではと考えられています。そのため、ヤマタノオロチを倒すことで、地方に残る伝統的な風習を壊し、日本をひとつにまとめていこうというメッセージが込められているのではないかと考える人もいます。

別の見方としては、出雲は日本海側に位置し、中国との交易が盛んに行われていた際に、中国船の乗組員との間に何かしらの争いごとがあったのではないかというものです。中国船の船頭にヤマタノオロチを連想させる蛇のオブジェがついており、その船にはたくさんの銅剣が積まれていたのではないかと考えられています。

古事記は、神話が中心でありながら、深く読み取ることで、歴史上で実際に起こった出来事なのではないかと想像できるところが、大きな魅力となっています。

ヤマタノオロチの物語では、スサノオが心を入れ替え、自分以外の誰かのために力を発揮する姿が描かれています。父イザナギにも、姉アマテラスにも見放され、孤独を感じて生きてきたスサノオの心の成長を見ることができます。

過去の過ちを挽回しようと、環境を変え、その土地に足をつけて生きていく覚悟を決めたスサノオの描写からは、「人生はいつからでもやり直せる」という教えを読み取ることができるのです。

縁のある土地

斐伊川(ひいかわ)

島根県出雲平野を流れる河川。高天原を追放されたスサノオが葦原中国で最初に降り立ったとされる場所。斐伊川は古くから氾濫を繰り返す暴れ川だったため、この川自体がヤマタノオロチに例えられていたのではないかという説もあります。

アマテラスとスサノオの姉弟は、古事記の中でも特に人気のある神様です。その中でも天岩戸隠れとヤマタノオロチの物語をお伝えしました。ここから読み取れるメッセージを想像することで、古事記をより楽しむことができると思います。さて、次回はスサノオの子孫のオオクニヌシが主役となります。次回もお楽しみ下さい。

<参考文献>

- 日本の神話①天岩戸 西野綾子 ひくまの出版

- 日本の神話②ヤマタノオロチ 西野綾子 ひくまの出版

- 日本の神話③イナバの白ウサギ 西野綾子 ひくまの出版

- 日本の神話④地のそこの国 西野綾子 ひくまの出版

- 日本の神話⑦コノハナサクヤヒメ 西野綾子 ひくまの出版

- 日本の神話⑩ヤマトタケル 西野綾子 ひくまの出版

- 図解いちばんやさしい古事記の本 沢辺有司 彩図社

- 面白いほどよくわかる古事記 かみゆ歴史編集部 西東社

- 日本の神話 与田凖一 講談社青い鳥文庫

- 日本の神話 松谷みよ子 のら書店

- 日本の神様 絵図鑑 2 みぢかにいる神様 ミネルヴァ書房

- 日本の神様 絵図鑑 3 暮らしを守る神様 ミネルヴァ書房

Comments