日本を旅行している際、想定外に怪我をしてしたり、 高熱が出たりお腹がひどく痛くなった場合は、どうしたらよいでしょうか。自国と同じように、スムーズに事は進まず、言葉も通じないため、不安に思う人が大半だと思います。そこで、当記事では、病気になってしまった場合、どこの病院の何科に行けばよいのか、そして、病院での受診の流れもあわせてご紹介します。

旅行中は何があるかわかりません。備えあれば憂いなし!海外旅行保険に加入すると同時に、旅行前に一度読んでおくと安心です!

症状・診療科選択ガイド:内科、耳鼻咽喉科、整形外科など

内科

咳、咽頭痛喘息、発熱、頭痛、めまい、息切れ、動悸、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐などの症状があるときに受診する科となります。より重篤な疾患の可能性がある強く長く続く胸痛、四肢の脱力、歩行時のふらつきや喘息発作、熱中症や低体温症などもまずは内科を受診します。インフルエンザやCOVID-19などの感染症を疑うときも内科が担当科です。高血圧や糖尿病などの持病が旅行中に悪化したときや通常の服用薬や注射薬などが不慮の事態で足りなくなってしまった場合も内科受診となります。外来では主に投薬や時に注射や点滴などによる治療が行われます

外科

転んで頭をぶつけた、ガラスなどで手を切った、動物に咬まれたなど、外傷による出血がひどい場合や、広範囲の火傷をしたといった場合などは外科を受診しましょう。腹痛や胸の痛みなどで内科を受診したのちに手術が必要な疾患である事が明らかになった場合は外科で入院が必要となることもあります。

耳鼻咽喉科

主に、耳、鼻、のど、口腔内に関する疾患の診断・治療します。例えば鼻水や鼻づまり、喉が痛い、耳が痛い、耳鳴りがする、扁桃腺が腫れているといった場合です。一部の症状については内科でも治療可能です。耳に虫が入った、喉に魚の骨が刺さったなどは耳鼻科受診が良いでしょう。

眼科

眼の病気全般を見ますが、旅行中の場合はコンタクトレンズのトラブルや、目に異物(ガラス片や洗剤などの薬物)が入ってひどく眼が痛いなどの急を要する症状の時に受診する科となります。

整形外科

主に、骨や関節、筋肉、神経などからなる「運動器」の疾患を専門としています。例えば、打撲などの捻挫、骨折などや首の痛み、肩こり、腰痛、手足のしびれなどが挙げられます。旅行中、転倒し痛みがひどい時や骨折しているかもしれないといったとき、体験アクティビティに参加し捻挫してしまったとき、ぎっくり腰になってしまったときなどは整形外科を受診しましょう手足のしびれなどは場合によっては内科受診が必要な病気の場合もあります。

皮膚科

皮膚の疾患を診察・治療します。具体的には、湿疹、かぶれ、虫さされ、蕁麻疹、帯状疱疹や単純ヘルペスなどが対象です。火傷も範囲が狭い時は皮膚科の受診

となります。

小児科

15歳程度までを対象としており、心と身体の全ての疾患を対象としています。子どもの総合的な診療を行いますが、小児科は「小児内科」を主とし、必要に応じて小児科を受診後に専門科(脳外科、眼科、整形外科など)の受診を勧められる場合もあります。

婦人科

思春期以降(一般的に月経が始まる頃)から老年期までの女性ならではの病気や症状を診察します。旅行中の生理不順や生理痛の悪化や早産、流産リスクなど妊娠に関することも婦人科で相談できます。女性の場合、腹痛の原因が婦人科疾患である場合もあります。

日本のクリニックや病院で受診の手順

Step 1. 診療科に該当する病院・クリニックを探す

まず、どの診療科に行けばよいかを把握し、近くの病院やクリニックを探しましょう。地域によっては、日本語以外の対応をしていない病院・クリニックもありますので、患者さんである方の言語が対応しているかどうかも確認のポイントです。医療通訳の同席を求める病院・クリニックもありますので、事前に確認をしましょう。ホテルや旅館に滞在している場合は、施設のスタッフにお尋ねするのもおすすめです。

JNTOの公式サイトでは、医療機関の検索サイトがあります。現在、滞在している地域、言語、上記で説明した医療科目などを選び、検索できます。

具合が悪くなったとき(日本語)

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

具合が悪くなったとき(英語)

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

365日24時間対応可能な救急病院もあります。夜間のみでなく昼間でも症状が重篤で、急いで受診する必要がある場合などは、「救急病院」を探しましょう。

また、胃もたれや飲みすぎなど軽い症状の場合は、ドラックストアで店員に相談し、薬を購入するのも一つの方法です。

Step 2. 診察日と診察時間を事前確認!

次に、病院・クリニックの診察日、診察時間を確認しましょう。多くの病院は9時~12時、14~17時といったように、午前と午後に分かれていることが多くあります。駅前や繁華街などにある病院・クリニックの場合、20時までなど比較的遅くまで開いている場合もあります。また、土曜の午後や日曜・祝日は休診のことが多いため、事前に確認が必要です。総合病院の場合は、とても混み合い、待ち時間が長くなる可能性があります。

Step 3. 予約が必要なのかを事前確認!

予約対応の有無、予約の仕方を確認しましょう。予約が必要なく、受付した順に対応してくれる場合もあれば、予約必須の場合もあります。予約は、電話またはWEB予約の場合が一般的です。初めて診察する場合、予約ができないこともあります。

Step 4. 日本の病院やクリニックの受付

病院に到着したら、受付へ。診察するには診察券が必要になります。初診では診察券は持っていませんが、その場で診察券を作成してもらえます。外国人旅行者の場合は、本人確認のためにパスポートと、加入していれば旅行保険または医療保険(加入番号が分かる書類)の提示を求められます。

Step 5. 問診票の記入方法

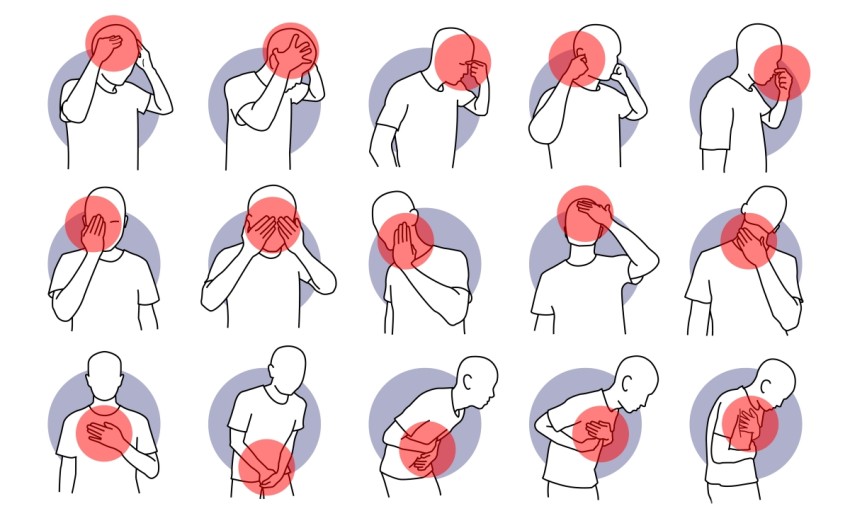

住所・氏名、現在の症状や既往歴、アレルギーの有無などを記入する問診票を記入する必要がある場合があります。また、体のイラストが描かれた欄があり、症状がある部位に〇をつけて示す形式の場合もあります。

外国語で問診票を用意していない病院・クリニックは、日本語の書面に記入します。医療通訳のサポートや機械翻訳を使いながら記入していきます。

よく見る症状の日本語一覧

- 一般的な体調不良:発熱(はつねつ)、眩暈(めまい)、吐き気(はきけ)、嘔吐(おうと)、下痢(げり)、便秘(べんぴ)、食欲不振(しょくよくふしん)

- 呼吸器系の症状:咳(せき)、喘息(ぜんそく)、鼻水(はなみず)、鼻血(はなぢ)、鼻詰まり(はなづまり)、喉の痛み(のどのいたみ)

- 痛みや体の異常:頭痛(ずつう)、胃痛(いつう)、腹痛(ふくつう)、関節痛(かんせつつう)、腰痛(ようつう)、捻挫(ねんざ)

- 皮膚に関連する症状:発疹(ほっしん)、腫れ(はれ)、かゆみ、あざ

Step 6. 診察、検査の流れ

待合室で待ち、名前や診察券番号を呼ばれたら、診察室へ。ドアをノックして入るとよいでしょう。その後、医師による問診や検査などが行われます。その際、自分の症状や病状を説明するための指さしシートがJNTOの公式サイトに掲載されています。スマートフォンやタブレットで指さしシートを画面に表示し身振り手振りで自分の症状を伝えましょう。

症状・病状説明のための指さしシート(日本語・英語)

https://www.jnto.go.jp/emergency/common/pdf/guide_p8.pdf

Step 7. 会計と決済方法

診察が終わったら、受付で名前または診察券番号を呼ばれるまで待ちましょう。呼ばれたら、支払いをします。外国人旅行者の場合、手持ちの現金だけで支払えない場合もありますので、日本で使用できるクレジットカードも一緒に持参することをお薦めします。支払いが終わったら領収書をもらいましょう。診察終了時に、薬が必要な場合は、処方箋(薬を購入できる書面)ももらいます。海外旅行保険に加入している場合は、手続きの際に領収書が必要となることがあるので、大切に保管しましょう。

Step 8. 薬局やドラッグストアで薬を受け取る

診察終了時に、薬が必要な場合は、処方箋(薬を購入できる書面)をもらいます。病院によっては、病院の受付で薬をもらえる場合がありますが、一般的には処方箋の受付をしているドラッグストアに行き、病院でもらった処方箋を提示し薬をもらいましょう。初めて訪れた場合は、病院と同様、住所や氏名などを記入する場合があります。会計時にもらう領収書を大切に保管しましょう。

日本で救急車を呼ぶなら「119」

大けがをした時、同行者が強い体の不調を訴えている場合など、急を要する時は、躊躇せず、電話で「1」「1」「9」を押し、救急車を呼びましょう。公衆電話でも無料でかけられます。電話に出たら、落ち着いて、質問(今いる場所、けが人の状態など)に対して答えてください。

もし、かけられないときは、近くにいる日本人に以下の日本語を見せて救急車を呼んでもらいましょう。

「救急車を呼んでください」(きゅうきゅうしゃをよんでください/ Kyūkyūsha o yonde kudasai)

どんな症状、場面があったら救急車を呼ぶべき?

命に係わると思われるような症状やケガの場合は、呼びましょう。例えば、激しい頭痛、高熱、胸や背中の激痛、呼吸困難、上手く話ができない、激しい腹痛、吐血、痙攣(けいれん)、意識がない、大量の出血、広範囲のやけどといった場合です。また交通事故、水難事故なども挙げられます。

また、日本の夏は、湿度が高く、高温で、毎年約4万人以上の方が、熱中症(脱水症)で病院に救急搬送されています。

温度・湿度が高い場所で水分をとらずに長時間滞在した場合、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、めまい・体のだるさ、重症の時はけいれん・意識症状などを起こす場合もあります。後者の場合は、命にかかわるため、救急車を呼びましょう。

救急車を呼ぶか迷ったら「#7119」へ電話相談を

「救急車を呼んだ方がよいか」、「今すぐ病院に行った方がよいか」など、判断に迷ったときに、「♯7119」(又は地域ごとに定められた電話番号)に電話することで、救急電話相談(日本語のみ)を受けることができます。東京消防庁では、オンラインで判断できる「救急受診ガイド(英語あり)」を公開しています。

救急車の利用料については、他の国・エリアでは有料となることもありますが、日本では無料で利用することができます。

東京版救急受診ガイド(日本語)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kyuuimuka/guide/main/index.html

東京版救急受診ガイド(英語)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kyuuimuka/en_guide/main/index.html

救急車の呼び方(手順)

- Step 1)電話で「1」「1」「9」を押しましょう。

- Step 2)「火事ですか?救急ですか?」(かじですか?きゅうきゅうですか?/ Kaji desu ka? Kyūkyū desu ka?)

- Step 3)「救急です」(きゅうきゅうです/ Kyūkyū desu)

- Step 4)救急車に来てほしい住所を伝えてください。もし、今いる場所がわからない場合は、近くにある建物・交差点の名前などを伝えてください。

- Step 5)具合の悪い方の症状を伝えてください。「誰が」、「いつ」、「どのように悪くなったのか」をなるべく具体的に伝えてください。また、具合の悪い方の年齢を伝えてください。年齢が分からない場合は、だいたいの年齢でかまいません。

- Step 6)自分の名前と連絡先を伝えてください。かけつける際に、場所が分からない時などに連絡ができるようにするためです。緊急性が高いと判断される場合は、電話が終わる前に救急車が出動することもあります。

総務省消防庁の公式サイトでは、救急者利用ガイドが掲載されています。事前に読んでおくと安心です。英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、タイ語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語など16言語に対応しています。

救急車利用ガイド(英語版)

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_english.pdf

日本に医療を求めて渡航する場合

日本の最先端の医療を受診したい場合や精度高い健康診断を受ける目的で日本を訪れる場合は、来日前に受け入れてくれる医療機関を確定する必要があります。その場合は専門の医療コーディネーターに相談することをお薦めします。

メディカルツーリズムに対応する組織:Japan Medical&Healthtourism Center(JMHC)

ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンター(JMHC)は、「言語の壁」や「ビザ」などで来日することが困難な外国人患者と、日本が有する優れた医療との架け橋になることを目的に発足した、日本最大の旅行会社JTBグループが設立した医療コーディネーターです。日本で治療を受けたい海外在住外国人患者に対し、問い合わせから、日本の医療機関への受入可否、来日時の対応、帰国後のサポートまで一気通貫で対応しています。

主に、日本で受診するために必要なサポート業務全般に関する仕事を担っています。

- 訪日外国人受診者・患者の受療サポート対応

- 多言語医療通訳(コンシェルジュ)・翻訳対応

- 日本で受診においての宿泊や交通の手配対応

- 健診・検診プログラムパッケージの販売・予約・決済代行

- 治療のためのサポート対応

- 医療滞在ビザの身元保証業務

- 公式サイトは、日本語、英語、中国語(簡体字)、ベトナム語に対応しています。

ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンター(JMHC)公式サイト(日本語)

https://j-medical-healthcare.com/jmhc/

ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンター(JMHC)公式サイト(英語)

https://j-medical-healthcare.com/en/jmhc/

日本旅行前に、事前に日本の医療情報を把握しておくか、この記事をブックマークしておけば、万が一のトラブルにも慌てず冷静に対応できます。

【記事監修】

株式会社JTB ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンター(JMHC)

顧問医師 後藤 澄子

Comments